【伍】未来发展与思考

随着5G技术的普及,河南省正在构建"云上戏台"工程,计划到2026年实现100部经典全场戏的VR化改造。这项创新将使观众通过头戴设备体验"立体观戏",如豫剧《七品芝麻官》的VR版本已实现观众自由切换观看视角的功能。

【叁】抢保护与技术传承

数字化建档工程

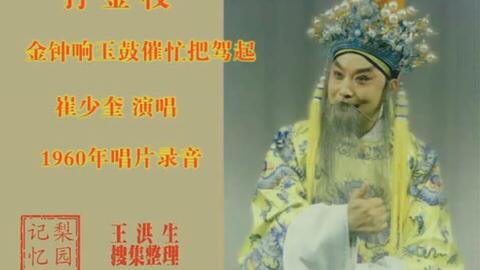

河南省艺术研究院自2020年启动"全场戏记忆工程",采用8K超高清技术录制了12个剧种的63部经典剧目。其中大平调《火龙阵》的抢性录制,首次完整保存了该剧种特有的"大笛嗡"伴奏体系。这项工程创造性地使用AI技术修复了1950的钢丝录音资料,使樊粹庭改编的《涤耻》全场戏得以重现。

【肆】学术研究与文化传播

文献整理新成果

《河南地方戏曲全场戏总目提要》(2024版)收录了1949-2023年间可考的1562个全场戏剧目信息。该书采用"一剧一档"体例,详细记载了每个剧目的传承谱系、版本差异和音乐特征。例如,越调《诸葛亮吊孝》就有1957年申凤梅版、1982年何全志版等7个完整全场版本。

【贰】性剧种与经典全场戏

◈ 豫剧艺术瑰宝

作为中大地方剧种,豫剧全场戏存量最为丰富。常香玉演绎的《花木兰》全场戏(1956年长春电影制片厂拍摄)开创了戏曲电影化保存的先河。陈素真版《锋》则完整保留了豫剧祥符调的唱腔体系,其中"装疯"一折的表演程式被戏曲学界视为"东方表现"的典范。

◈ 曲剧的市风情

河南曲剧全场戏以《陈三两爬堂》《风雪配》为,其特点是"三小戏"(小生、小旦、小丑)结构突出。洛阳曲剧院2019年复排的《寇准背靴》全场戏,完整呈现了"跷功"绝技,演出时长达183分钟。田野调查显示,曲剧全场戏在豫西农村仍保持"天亮戏"传统——从午夜演至黎明,契合古代农耕的作息规律。

际传播例:河南豫剧院二团改编的《朝阳沟》全场戏,通过字幕译配技术已在26个演出。特别值得注意的是,该剧在蒙彼利埃戏剧节演出时,采用了"戏曲工作坊+全场展演"的模式,使外观众能深度理解长达三小时的传统戏曲结构。

地理分布特征呈现明显地域性:豫东以豫剧为主,豫南偏越调,豫西盛行曲剧,豫北则保留着稀有剧种如怀梆、四平调。这种分布与方言区划、历史移路线高度吻合,形成了"十里不同音,百里不同戏"的文化景观。特别值得注意的是,许多全场戏保留了宋元杂剧的表演程式,如豫剧《穆桂英挂帅》中的"走边"套路,可直接追溯至元代北曲杂剧的舞台传统。

活态传承创新:2022-2024年实施的"名家传戏计划"中,72位老艺人采用"整剧传承"模式,向青年演员亲授了28部全场戏。豫剧名家李树建传授的《程婴孤》全场,严格遵循"四功五"的教学体系,每场教学平均耗时240课时,确保表演程式的完整性。

整理成果:2023年河南电子音像出版社推出的《豫剧全场戏数字典藏》收录了78部完整剧目,包括的老艺人录音如桑振君《桃花庵》全场实况(1962年)。这些资料显示,豫剧全场戏平均时长约150分钟,唱段占比35%-45%,道白使用中原官话的变体——开封方言。

生态保护建议:学者呼吁建立"河南戏曲文化生态保护区",对全场戏实施"剧种—剧目—剧团"三维保护。重点包括:设立专项基金支持全场戏复排、戏曲基因库保存各行当表演数据、开发青少年戏曲教育课程体系等。唯有如此,这些承载着中原文化基因的艺术瑰宝才能永续传承。

河南省地方戏曲全场戏艺术宝库:多元剧种的璀璨绽放

【壹】中原戏曲文化概览

河南省作为华夏文明的重要发祥地,孕育了丰富多的地方戏曲艺术。这片沃土上,豫剧、曲剧、越调、大平调等二十余种地方剧种交相辉映,形成了独特的"中原戏曲文化圈"。据2024年河南省非物质文化遗产保护中心统计,现存完整全场戏剧目达380余部,其中列入级非遗作名录的有47部,省级保护剧目126部。这些作品不仅承载着厚重的历史文化记忆,更展现了河南人的生活智慧和艺术创造力。

相关问答