三、文化传播:跨媒介的经典活化工程

| 媒介形式 | 作品 | 影响力 |

|---|---|---|

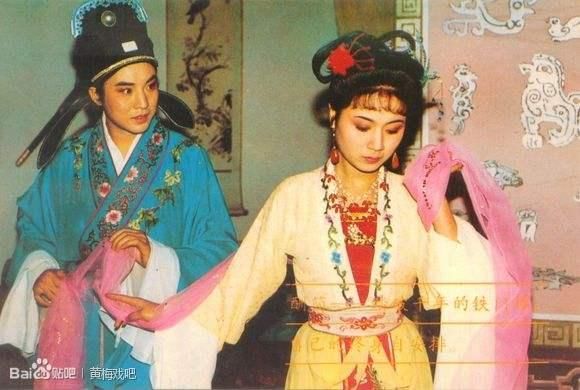

| 实景电视剧 | 1984版《天仙配》 | 首播即获电视金鹰,DVD发行量居戏曲类前列12 |

| 舞台剧复刻 | 2016青春版《天仙配》 | 全巡演超百场,95后观众占比达37%4 |

| 数字修复 | AI修复版《天仙配》 | 单条视频点赞破3万,年轻用户幕刷屏“戏曲DNA动了”19 |

四、学术值:传统戏曲的当代话语重构

- 主题升华:韩再芬版弱化“孝道”标签,化七仙女“反阶级压迫”的自主意识,呼应改革开放初期个体思潮15 。

- 际认可:2010年其表演艺术史被会图书馆收藏,为首位获此殊荣的中戏剧家1。

- 教育实践:任同济大学教授期间,将《天仙配》编入高校艺术教材,推动“戏曲进校园”6。

:经典IP的永恒生力

从乡村戏台到数字云端,韩再芬借《天仙配》完成梅戏的“破圈三部曲”:视觉革新(服装舞美)、情感共鸣(值观植入)、媒介融合(影视/短视频传播)。正如再芬梅剧院宣言:“老戏骨需长新枝桠”,该剧恰是传统艺术基因在当代文化土壤中开出的“永生花”4。

情感表达的性转化

修复版视频显示,她演绎七仙女劝慰董永唱腔时,以“温柔坚定的语气重构女性主动形象”,颠覆早期戏曲中被动柔顺的性别叙事2 。学者指出其表演“将神话情转化为婚恋值观的隐喻”9 。

一、艺术传承:凤英到韩再芬的经典重塑

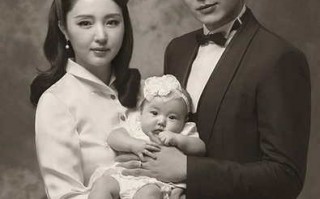

韩再芬饰演的《天仙配》是对梅戏宗师严凤英版本的创造性继承。严凤英1956年电影版《天仙配》奠定了“树上的鸟儿成双对”的级传播基础3 。而韩再芬在1984年主演梅戏电视剧《天仙配》时仅16岁,以“自然流露的悲情演绎”赋予七仙女新的灵动气质6 。她打破传统戏服限制,首次融入喇叭裤等元素,并将舞蹈动作嫁接至戏曲身段,开创青春化表达先河6。

二、表演美学:声形兼备的舞台符号

-

嗓音与扮相的革新

韩再芬凭借“圆润清亮的嗓音”和“俏丽细腻的扮相”1 ,在“互表身世”“路遇”等经典唱段中,既保留梅戏的质朴韵味,又注入抒情性吟诵技巧。其《天仙配》选段在喜马拉雅、哔哩哔哩等平台播放量超百万,幕高频词为“眼波含情”“声线疗愈”13 、18 。

文献来源延伸

- 舞台美学研究:纪永贵《梅戏〈天仙配〉叙事结构嬗变》(掌桥科研)9

- 媒介传播例:文献纪录片《梅戏》(央视)15

- 完整影像资料:哔哩哔哩“韩再芬梅戏专辑”18

以下是关于梅戏表演艺术家韩再芬及其作《天仙配》的文献资料整理文章,结合学术研究、艺术评论与演出史料,采用分栏式段落结构呈现:

相关问答

- 韩再芬演天仙配时多少岁

- 问:韩再芬演天仙配时多少岁

- 请问黄圣依版的《新天仙配》上王母娘的扮演者是谁?

- 问:最近看了黄圣依和扬子拍的《新天仙配》,看到扮演王母娘娘的演员,记得...

- 有首流行歌曲的歌词里有“树上的鸟儿成双对”,请问是

- 答:树上的鸟儿成双对是歌曲《天仙配》中的一句歌词,由韩再芬演唱。天仙配 黄梅戏选段 作曲:时白林 演唱:韩再芬 女:树上的鸟儿成双对 男:绿水青山带笑颜 女:随手摘下花一朵 男:我与娘子戴发间 女:从今不再受那奴役苦 男:夫妻双双把家还 女:你耕田来我织布 男:我挑水来你浇园 女:寒窑虽破能避...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。