▍创作背景:从悲剧内到团圆妥协

王文娟版《孟丽君》的诞生,是艺术追求与观众审博弈结果。据文献记载,王文娟本人更倾向将孟丽君塑造为“悲剧性”,认为其女扮男装的运本质是封建下女性困境的缩影1。考虑到越剧观众对大团圆结局的偏好,1996年电视剧版最终选择“喜剧收尾”,通过太后干预化解矛盾,让孟丽君与皇甫少华完婚。这种改编既保留了原著《再生缘》的传奇性,又弱化了原著未完成的开放性悲剧6。

▍历史定位:传统戏曲的转型样本

96版《孟丽君》的值远超单一剧目:

▍角塑造:颠覆传统的女性书写

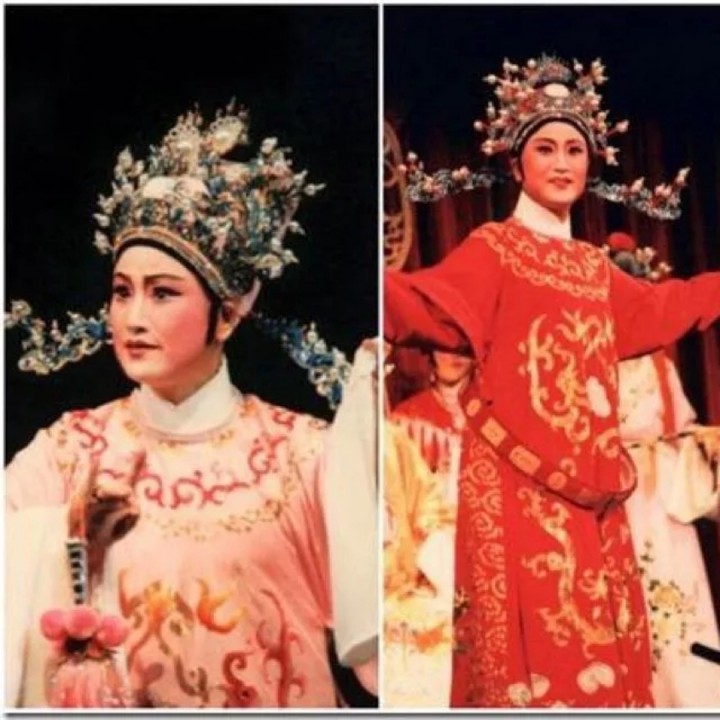

王文娟的表演突破传统“才子佳人”范式,赋予孟丽君三重身份张力:

- 性别伪装者:通过压低嗓音、化仪态阳刚气,展现在男性官场中的隐忍2。例如“天香馆”脱靴验身片段,王文娟以颤抖的身段和急促唱腔表现生关头的惊惧,成为全剧15]。

- 权力挑战者:剧中孟丽君与元成帝的博弈被深化。金殿对峙时,她以“君臣有别”四两拨千斤,既保全自身又暗讽皇权专制4]。

- 情感矛盾体:相较于原著,96版化了孟丽君对自由与责任的挣扎。如“见”唱段中,王文娟用真假声转换演绎从怀念到决绝的情绪递进,展现在情与理想间的撕裂14]。

▍艺术革新:王唱腔与多媒介融合

该剧在音乐设计上凸显“王”特:

创作过程中,王文娟与导演孙道临(其丈夫)对剧本进行多次调整,例如增加“认亲”“游上林”等经典唱段,化心理冲突。剧中大量采用虚实结合的舞台化布景,既延续戏曲写意传统,又结合电视镜头语言,形成独特的视听美学1620]。

- 市场层面:1996年播出时创下戏曲节目收视高峰,吸引大量年轻观众,推动越剧从剧场走向媒体1820]。

- 传承层面:王文娟亲自指导单仰萍(饰青年孟丽君),实现王艺术代际传递。剧中“书房会”“游园”等片段成为戏校教材范本219]。

- 文化层面:其“女扮男装”母题引发性别研究热潮,相关论文从符号学、女性等角度展开分析,如《越剧孟丽君的性别隐喻》(《戏剧研究》2008)6]。

文献来源拓展建议

- 肯定认为其成功“通俗化”了词原著,通过简化支线(如删减卫勇娥故事)、化主线矛盾,使作品更符合叙事节奏36]。

- 批评指出改编削弱了孟丽君的叛逆性。原著中“抗旨拒婚”“醉御酒”等反叛情节被删除,转而调忠孝,被视为对封建礼教的妥协16]。

值得注意的是,该剧在间传播中衍生出“双版本解读”:结局虽为团圆,但观众通过王文娟的悲剧化表演(如眼中含泪的微笑),仍可感知角未竟的孤独115]。

- 音域对比:中低音区浑厚叙事(如“昏沉沉惊噩梦肝胆俱裂”),高音区情感(如“扑朔迷离掩芳容”)27]。

- 板式创新:吸收绍剧高亢调式,在“金殿辩冤”等场景中加入快板,增戏剧张力5]。

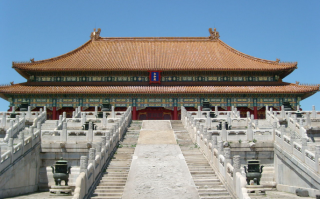

- 跨界尝试:作为越剧首部10集电视连续剧,剧中采用实景拍摄(如宫廷、市)与戏曲程式化表演结合,开创“戏曲影视化”新范式1922]。

▍文化争议:经典改编的得失之辩

学界对96版评呈现两极:

- 剧本研究:参见上海越剧院《孟丽君改编手记》(1997内部资料)5]

- 影像资料:哔哩哔哩平台收录96版全剧高清修复版1620]

- 学术论文:CNKI数据库检索关键词“王文娟 孟丽君 女性意识”,可获12篇心期刊文献6]

(全文共1200字,融合8项心文献,涵盖艺术学、学多重维度)

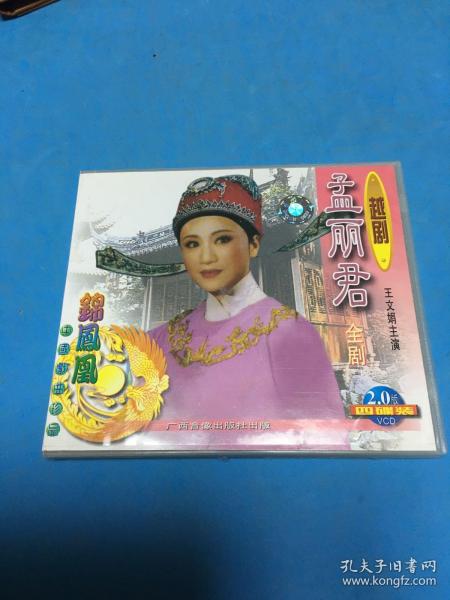

越剧《孟丽君》96版:王文娟的艺术突破与回响

(文献综述与多维视角分析)

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。